本文

オフィス、事業所等の施設管理者の方へ

令和4(2022)年4月から従業員を雇用する飲食店は原則屋内禁煙

多くの人が利用する全ての施設は原則屋内禁煙

令和2(2020)年4月から第二種施設は原則屋内禁煙となりました。

※第二種施設とは多くの人が利用する施設のうち、第一種施設に位置づけられている、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等を除く、オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、旅客運送事業船舶・鉄道などの全ての施設

※多くの人が利用する施設とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設

施設管理者の皆様へ

- 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないでください。

- 喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止または退出を求めて下さい。

- 周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。

- 「大阪府受動喫煙防止条例」により、店内を禁煙にしている飲食店は、出入口付近に禁煙標識を掲示するよう努めて下さい。

屋内で喫煙する場合は、専用の喫煙室の設置が必要です

第二種施設は、原則屋内禁煙となります。しかしながら、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに各種喫煙室の設置が認められています。喫煙室を設置する場合は次のことが求められます。

- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合するよう維持すること。

- 喫煙室の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を、喫煙室の出入口と施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示すること。

- 20歳未満の者(従業員含む)を喫煙室に立ち入らせないこと。

- 広告・宣伝をするときは、喫煙室設置施設である旨を明示すること。※喫煙専用室設置の場合を除く

- 従業員の受動喫煙を防止するための適切な措置を講ずること。

義務違反時には指導、命令、罰則等が適用されることがあります。

受動喫煙対策屋内禁煙ガイド(施設管理者向け)(大阪府)<外部リンク>

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

喫煙室の構造及び設備は、たばこ煙の流出防止のため、以下の3つの技術的基準に適合するよう維持してください。

- 出入口において喫煙室の外側(室外)から内側(室内)に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。

- たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。

- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること。

- 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする。

- 既存特定飲食提供施設においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする。

- 令和2(2020)年4月1日に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、該当の喫煙場所において、次の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度の措置とみなすことが可能となる一定の経過処置が設けられています。 ただし、経過措置を利用する場合においても、出入口における風速0.2m毎秒以上の確保及び壁、天井等による区画が、「一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止する」ために必要です。

「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」

次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、喫煙ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。

なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。

イ 当該措置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること。

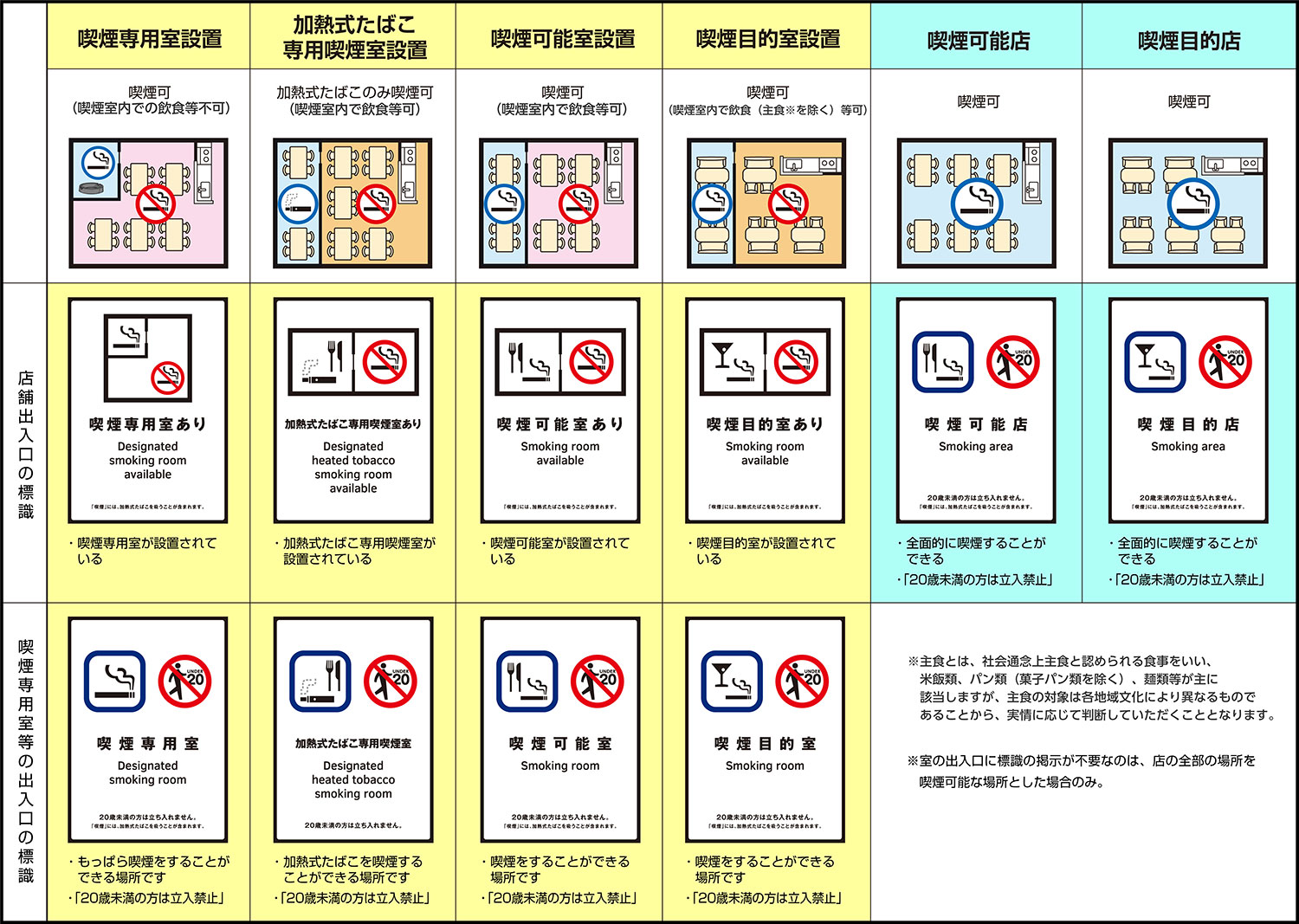

喫煙室の標識

16種類の標識例(印刷用データ)を下記の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

標識の配置や配色等については、各施設の様態により加工・修正しての使用が可能です。

標識の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

各種喫煙室の標識例 画像の出典:政府広報オンライン<外部リンク>

| 喫煙専用室 |

|

喫煙専用の部屋を施設の一部に設置し、この中以外の全ての施設内は禁煙となります。 |

一般的な事業者が設置可能 |

|---|---|---|---|

| 加熱式たばこ専用喫煙室 |

|

加熱式たばこのみ喫煙が可能な専用室です。 |

一般的な事業者が設置可能 |

|

喫煙可能室 |

|

要件を満たす飲食店の施設の全部、または一部に設置し、喫煙と飲食のサービスを提供することができます。 |

既存特定飲食提供施設が設置可能(経過措置) |

|

喫煙目的室 |

|

バー・スナック等やたばこ販売店など、喫煙場所の提供を主目的とする施設の全部、または一部に設置することができます。

|

喫煙目的施設に限定 |

経過措置である脱煙装置を設置した設備を備えた喫煙室を設置した施設では、標識においても脱煙装置の設置を明記したものを掲示する必要があります。下記の厚生労働省ホームページから標識例(印刷用データ)をダウンロードできます。

脱煙装置を設置する施設に該当する標識の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

既存特定飲食提供施設の経過措置について

令和2(2020)年4月1日時点で営業していた経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択できます。条件を満たし喫煙を選ぶ場合は、保健所に届出が必要です。詳細は下記のリンクをご覧ください。

【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

屋外でも配慮が必要です

屋外において喫煙場所を定める場合も、周りの人が望まない受動喫煙をしないよう、配慮する義務があります。

関連リンク

- 大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府)<外部リンク>

- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>

- 職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)<外部リンク>

- 受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>