本文

地震に備える

地震の揺れと震度

震度階級:0

人は揺れを感じない。

震度階級:1

屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。

震度階級:2

屋内にいる人の多くが揺れを感じる。

眠っている人の一部が目を覚ます。

屋内の状況

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。

震度階級:3

屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。

恐怖感を覚える人もいる。

屋内の状況

棚にある食器類が、音をたてることがある。

屋外の状況

電線が少し揺れる。

震度階級:4

かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが目を覚ます。

屋内の状況

つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音をたてる。座りの悪い置物が、倒れることがある。

屋外の状況

電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車を運転していて揺れに気づく人がいる。

震度階級:5弱

多くの人が身の安全を図ろうとする。

一部の人は、行動に支障を感じる。

屋内の状況

つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。

屋外の状況

窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れているのがわかる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。道路に被害が生じることがある。

震度階級:5強

非常な恐怖を感じる。

多くの人が、行動に支障を生じる。

屋内の状況

棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸が外れる。

屋外の状況

補強されていないブロック塀の多くが崩れる。据付が不十分な自動販売機が倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。

震度階級:6弱

立っていることが困難となる。

屋内の状況

固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。

屋外の状況

かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。耐震性の低い木造建物では倒壊するものもある。地割れや山崩れなどが発生することがある。

震度階級:6強

立っていることができず、はわないと動くことができない。

屋内の状況

固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。

屋外の状況

多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。耐震性の低い鉄筋コンクリート造建物では倒壊するものがある。地割れや山崩れなどが発生することがある。

震度階級:7

揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。

屋内の状況

ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。

屋外の状況

ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀も破損するものがある。耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。大きな地割れ、地すべりや山崩れが発生し、地形が変わることもある。

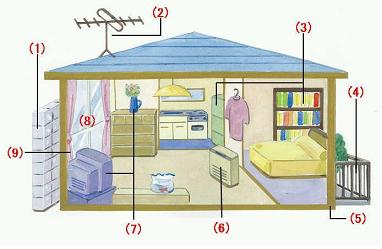

家の内外のチェック

(1)ブロック塀

ひび割れや傾きがあれば修理し、土中にしっかりとした基礎がないものや鉄筋が入ってないものは補強しましょう。

(2)アンテナ・屋根

アンテナはしっかりと固定し、屋根瓦にはがれ、ずれ、ひび割れがあれば補強しましょう。

(3)本棚・冷蔵庫

本棚やタンス、冷蔵庫は倒れてこないよう、L型金具や支え棒、転倒防止マットなどを使用し、柱や天井に固定しておきましょう。特にベッドの周りや寝室は注意しましょう。

(4)ベランダ

ベランダからの避難も考えられるため、常に整理整頓を。

(5)基礎

土台、柱などたいせつな部分がシロアリに喰われたり腐ったりしていないか点検しましょう。

(6)ストーブ

ストーブなど暖房器具は対震自動消火装置付きのものを使用し、周りに燃えやすいものは置かないようにしましょう。

(7)置き物など

棚の上に人形ケースや花瓶など落ちると危ないものは置かないようにしましょう。テレビやステレオも低い場所に置きましょう。

(8)窓ガラス

窓や戸棚のガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。

(9)カーテン

防炎加工のカーテンを使いましょう。

わが家の耐震チェック(木造住宅の簡易耐震診断)

自分で守ろう 大事なわが家

わが家の地震対策を進めるためには、まず、自分の住まいについて、どのようなところに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかを知ることが大切です。この耐震チェックを使用して、ご自宅の耐震性能の理解や耐震知識の習得を進めていただき、耐震性の向上を図るための耐震改修に向けて、より専門的な診断を行う際の参考にしていただくことがこの耐震チェックの目的です。

耐震チェックの対象は?

この耐震チェックの対象としている住宅は、1階又は2階建ての在来軸組構法(柱・梁を主体として骨組みを構成する従来からの工法)、枠組壁構法(ツーバイフォー工法)などで店舗・事務所等を併用する住宅を含む木造住宅です。なお、基本的には一戸建て住宅を対象としていますが、これを応用して木造連棟式住宅(長屋)や木造共同住宅の耐震チェックを行う場合は、必ず一棟単位で行ってください。

地盤について

この耐震チェックでは地盤については考慮していませんので、住まいが立地している地盤の影響については、専門家におたずねください。

とくに次のような所に立地している場合はご注意ください。

(1)軟弱地盤

三角州や河川沿いでは、柔らかい土が厚く堆積していて、地震のとき、木造住宅は大きく揺さぶられる傾向があります。このような軟弱地盤に建つ建物は、硬い地盤に建つものよりも強く造らなければなりません。

(2)埋立地

沼、水田、湿地、谷、海岸などを埋め立てた地盤は、地震の時、揺れやすいだけでなく建物が足元から壊れる恐れがあります。特に基礎を丈夫にする必要があります。

(3)液状化を起こしやすい地盤

沖積低地の砂層地盤や、低湿地などを埋め立てた砂層地盤では、地震時に、地盤の液状化現象が起こる恐れがあります。一般の住宅の規模の工事では、液状化を防止することはきわめて不経済なので地盤が液状化しても大丈夫なように、鉄筋コンクリート造の布基礎にしましょう。

注釈:沖積低地とは約1万年前から現在までに堆積した、軟弱で地下水位面が地表面に近い地盤です。

注釈:液状化現象とは、地震による急激な振動によって土の中の砂粒子が地下水に浮かんだ状態となり、地盤が流動しやすい状態となることをいいます。液状化現象が起こると、水や砂が表面に吹き出したり地面に亀裂が入ったりすることがあり、また、建物が傾斜したり沈下したりする恐れがあります。

(4)山地や丘陵地

山地や丘陵地などを一部盛土した敷地にある建物の基礎は、不同沈下で壊れる恐れがあります。擁壁と基礎の両方をしっかりとしたものにすることが必要です。

注釈:不同沈下とは、建物の基礎が、建物の各位置で凹凸に沈下することをいいます。

耐震チェック項目

建てた時期は?

昭和56年(1981年)6月に建築基準法が改正されて耐震基準が強化されています。

いままでの災害は?

ご自宅が災害に遭遇している場合、外見ではわからないダメージを蓄積している可能性があります。

増築について

増築時に、既存部の補修や増築部との接合などをきちんと行っているかどうかがポイントです。

老朽度について

屋根の棟・軒先が波打っている、柱や床が傾いている、建具の建てつけが悪くなったら老朽化と判断してください。

建物の平面の形について

1階の平面形状に着目してください。ご自宅の1階平面形が大まかに見て、長方形もしくは長方形と見なせるか、L字型など複雑な平面になっているかを選び取ってください。実際の建物は凹凸が多く判断に迷うところですが、約91センチメートル(3尺)以下の凹凸や、出窓・突出したバルコニー・柱付物干しバルコニーは無視してください。

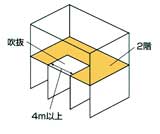

吹き抜けがあるか?

外見は整っている建物でも大きな吹抜けがあると、地震時に建物をゆがめる恐れがあります。ここでいう大きな吹抜けとは一辺が4メートル(2間)を超える吹抜けをいいます。これより小さい吹抜けはないものとして扱います。

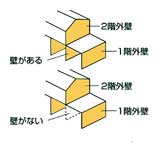

1階と2階の壁面について

2階の壁面と1階の壁面が一致していれば、2階の地震力はスムーズに1階壁に流れます。2階壁面の直下に1階壁面がなければ、床を介して2階の地震力が1階壁に流れることになり、床面に大きな負担がかかり、大地震時に床から壊れる恐れがあります。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は床の耐力が大きいため、2階壁面の直下に1階壁面がなくても、2階の壁面と1階の壁面が一致している場合と同等とみなします。

壁の配置について

壁の配置が片寄っていると、同じ木造住宅の中でも壁の多い部分は揺れが小さく、壁の少ない部分は揺れが大きくなります。そして、揺れの大きい部分から先に壊れていきます。ここでいう壁とは約91センチメートル(3尺)以上の幅を持つ壁です。狭い幅の壁は、ここでは壁とみなしません。

屋根と壁の量について

瓦は優れた屋根葺材のひとつです。しかし、やや重いため採用する建物では、それに応じた耐力が必要です。耐力の大きさは概ね壁の多さに比例しますので、ご自宅は壁が多いかどうか判断してください。

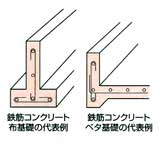

基礎について

鉄筋コンクリートによる布基礎・べた基礎・杭基礎のような堅固な基礎は、その他の基礎と比べて同じ地盤に建っていても、また、同じ地震に遭遇しても丈夫です。改めて、ご自宅の基礎の種別を見直してください。

参考資料:大阪建築物震災対策推進協議会発行 「わが家の耐震チェック」

地震発生!その時

グラッときた時、あわてずに…

地震発生

まずは自分の安全確保

- まず自分の身を守る…机の下などへ。家具の転倒や落下物に注意

- すばやく火の始末…ガスの元栓、コンセント

- 避難出口の確保…ドアや窓を開ける

発生後1分から2分まで

揺れがおさまったら

- 火元の確認…火が出ていたら落ち着いて初期消火

- 家族の安全確認

- 靴を履く…ガラスの破片などに注意。

発生後3分

みんなの無事を確認

- 非常持出品・避難の準備

- 隣近所の安否を確認…けが人、行方不明者がいないか?

- 余震に注意

発生後5分

正しい情報を

- ラジオなどで情報確認

- 家屋が倒壊する恐れなどがあれば避難

発生後5分から10分まで

避難の前に確認を

-

外に出る前に出火防止…電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める

発生後10分から数時間まで

みんなで協力

- 消火・救助活動…隣近所で協力して、初期消火や救出・救護、避難誘導を行う

発災後3日位まで

- 非常備蓄品の活用…発災から3日は外部の応援は期待できない

- 壊れた家には入らない

- 情報の収集…市の広報などに注意

こんな場所で地震にあったら…

屋内編

集合住宅

- 窓やドアを開けて、脱出口を確保する

- 集合住宅で玄関から避難できない場合は、避難ばしごやロープなどを利用してベランダから脱出する

エレベーター

- すべての階のボタンを押し、最初に停止した階で降りる。炎と煙に注意し、階段から避難する

- 閉じ込められてしまった場合は、非常ボタンや備え付けのインターホンで外部に連絡し、救助を待つ

デパート・スーパー

- カバンやカゴなどで頭を保護し、商品の落下やショーケースの転倒、ガラスの破片などに注意する

- 出入り口に殺到するなど慌てて行動すると危険。係員の指示に従って落ち着いて行動を

地下街

- 慌てずに、大きな柱や壁に身を寄せ、揺れがおさまるまで待つ

- 火災が発生した場合には、煙を吸い込まないようハンカチなどで鼻と口を覆い、壁伝いに身を低くして地上に避難する

屋外編

車の運転中

- 急ブレーキは事故の原因になり危険。しっかりとハンドルを握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に寄せて止め、エンジンを切る

- 揺れがおさまる前に、慌てて車外に飛び出すと危険。周囲の状況を冷静に確認し、ラジオなどで情報を確認する

- 車を離れるときは、キーを付けたままドアロックもしない。車検証などの貴重品を忘れずに

電車の中

- 網棚からの落下物や将棋倒しに気をつけ、手すりやつり革などに両手でしっかりつかまる

- 電車が止まっても、勝手に車外へ出たり窓から飛び降りるのは危険。慌てずに、乗務員の指示に従う

住宅地

- ブロック塀や門柱、石壁から離れる

- 倒壊しそうな電柱や切れて垂れ下がった電線に注意

- ガラスや屋根瓦などの落下物に注意

繁華街

- 看板やネオンサイン、窓ガラスなどの落下物で負傷しないよう、手荷物で頭を守りながら空き地や広場などの安全な場所に避難する

- 建物や塀、電柱、自動販売機から離れる

もし火災が発生したら…

早く知らせる

すぐに「火事だ!」と大声で叫んだり、やかんやなべを叩いて隣近所に異変を知らせましょう。

早く消火する

出火から3分以内が初期消火できる限度です。火が小さいうちに消火器や水で消火に努めましょう。

早く逃げる

天井に火が届いたら初期消火は困難です。燃えている部屋の窓やドアを閉めて、急いで避難しましょう。

火災からの避難方法

- 障がいのある人や高齢者、子ども、病人を優先。

- 火事のときに迷いは禁物。炎の中では一気に走って。

- 持出品や服装にこだわらず、そのまま急いで避難を。

- 煙の中では姿勢を低くし、濡れた布で鼻と口をおおって。

- 一度避難したあとで、家の中に戻るのは非常に危険。

- 逃げ遅れた人がいるときは、近くの消防隊に報告を。